埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。

本日は、「特運送業・特殊車両通行許可申請:道路法の制限と特殊車両」について解説していきます。

道路法に基づくするさまざまな制限

道路交通に関しては様々な規制があります。

道路は一定の構造基準に基づいて作られており、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐために、道路を通行する車両の寸法や重量の最高限度をきめています。

この最高限度のことを「一般制限値」といいます(道路法第47条1項、車両制限令第3条)。

道路法第四十七条

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。車両制限令第三条

法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。

一 幅 二・五メートル

二 重量 次に掲げる値

イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン

ロ 軸重 十トン

ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン

ニ 輪荷重 五トン

三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル

四 長さ 十二メートル

五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

⑴一般制限値

これらの値を1つでも超えると通行許可申請が必要になります

①寸法

| 車両の諸元 | 一般制限値(最高限度) |

| 幅 | 2.5m |

| 長さ | 12.0m |

| 高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |

| 最小回転半径 | 12.0m |

②重量

| 車両の諸元 | 一般制限値(最高限度) |

| 総重量 | 20.0t(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t) |

| 軸重 | 10.0t |

| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 |

| 輪荷重 | 5.0t |

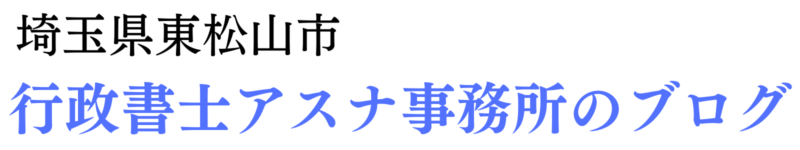

③長さの特例

高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、

通行許可が必要です。

⑵指定道路

①大型車誘導区間

道路の老朽化対策として、大型車を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。

②重さ指定道路

道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量25tまでは自由に走行できる道路のことです。

③高さ指定道路

道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1mとする道路のことです。

特殊な車両とは

道路放題47条

⑴構造が特殊な車両

車両構造が特殊なため、一般制限値のいずれかが肥えてしまう車両です。

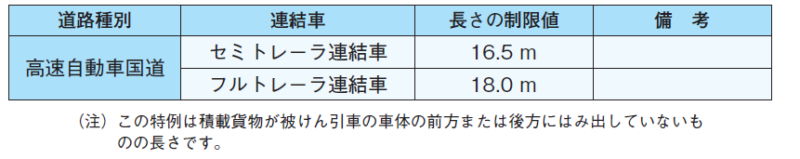

①単車 トラッククレーン

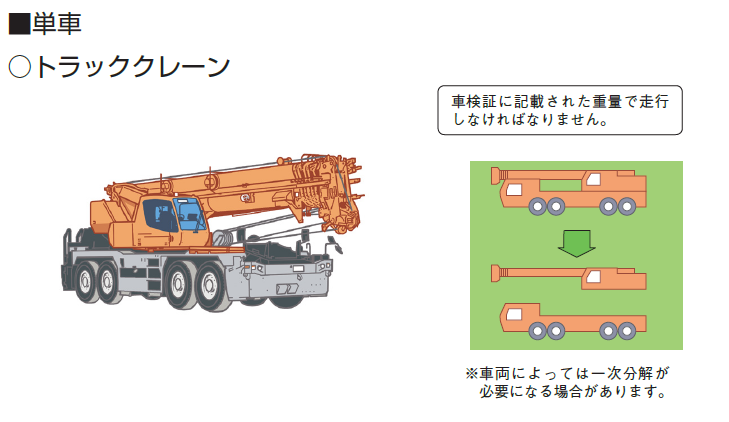

②特例5車種

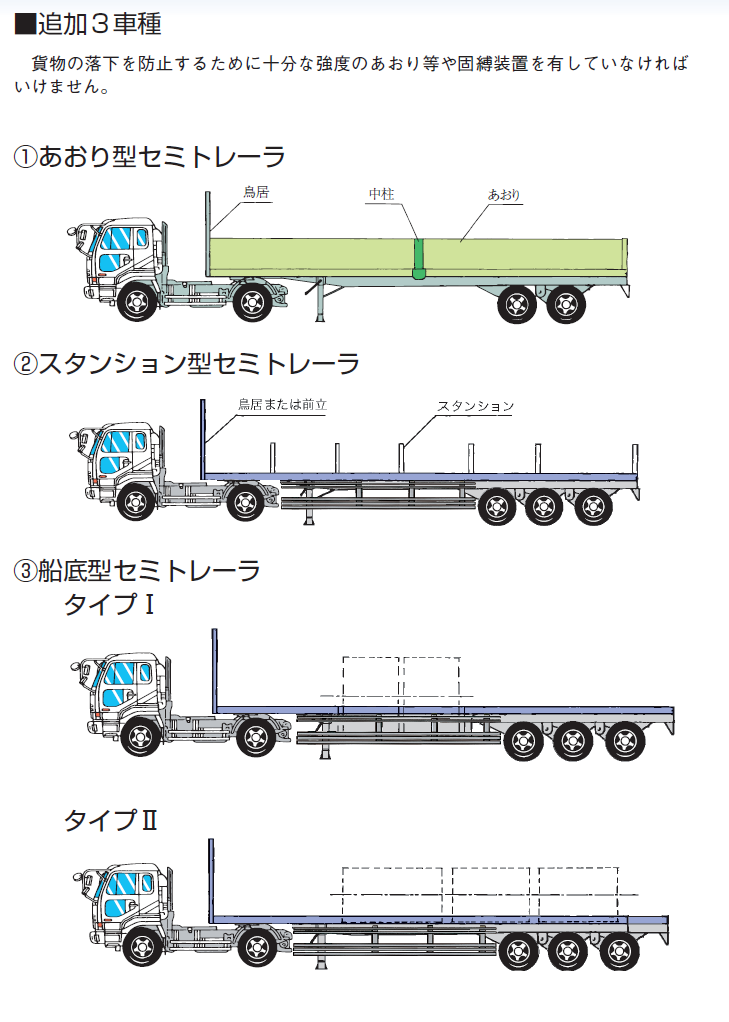

③追加3車種

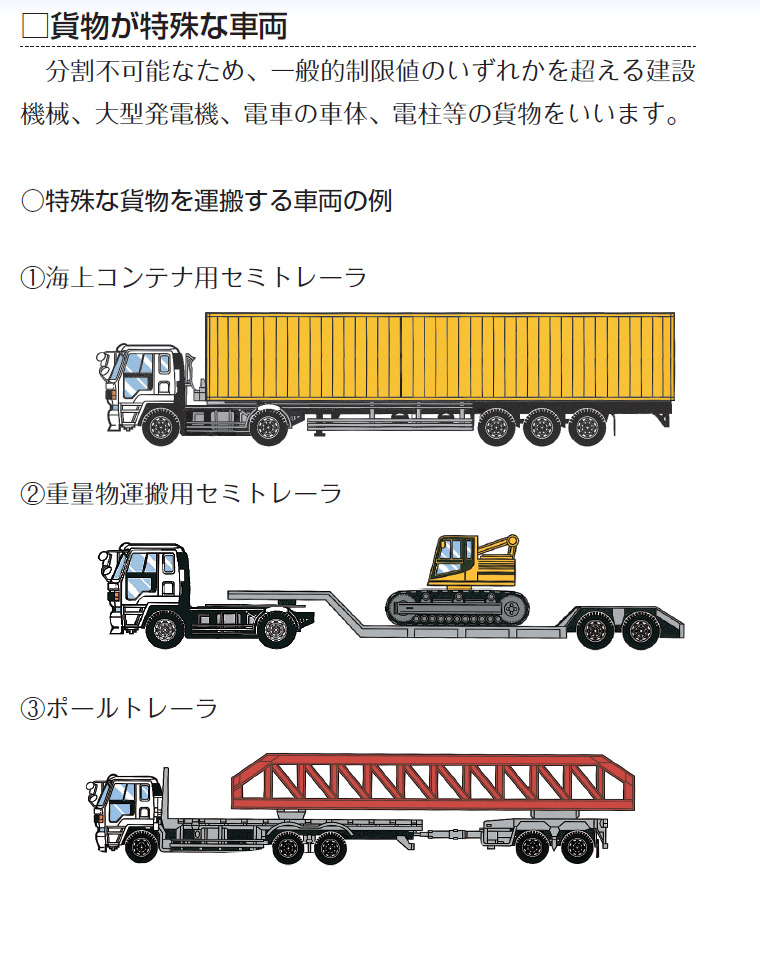

⑵貨物が特殊な車両

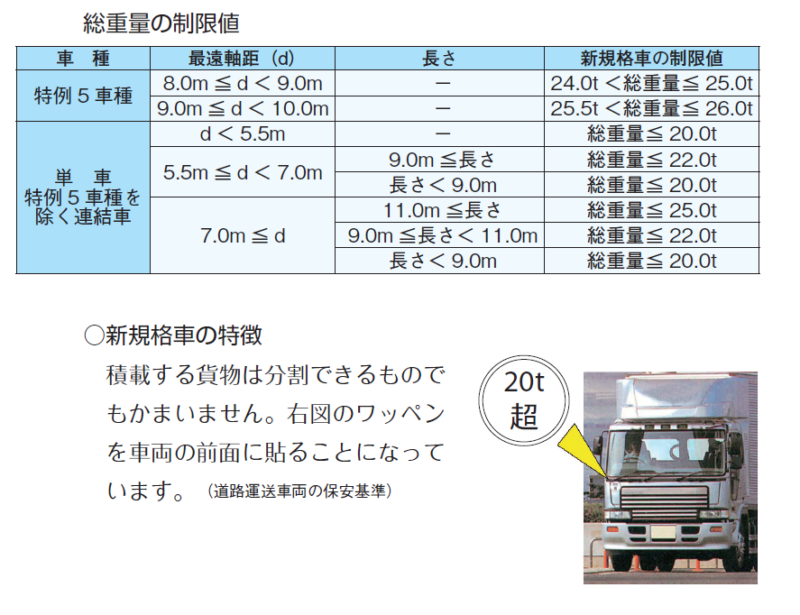

⑶新規格車

新規格車とは、以下の制限値を満たす車両を言います。

高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できます。

ただし、積載重量によって特殊車両と扱われ通行許可申請が必要になる場合があります。

特殊車両通行許可申請について関心をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください!

運行管理者講座もあります!

荷積み荷待ち時間を有効活用!

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓